L’été de 1939 venait de s’achever, avec les tensions exacerbées dans les esprits. Déjà au début de l’année, l’invasion de la Tchéco-Slovaquie rendait mon père soucieux. Depuis les accords de Munich il sentait que les alliés perdaient chaque jour du terrain, face à l’hégémonie hitlérienne. Je le voyais, penché sur son poste de TSF, hochant la tête. A l’usine, disait-il, les conversations vont bon train et le pessimisme l’emporte. On va vers la guerre...

LA GUERRE DE 1939/1944 VECUE PAR MAURICE ESSEUL

LE DEBUT DES HOSTILITES

L’été de 1939 venait de s’achever, avec les tensions exacerbées dans les esprits. Déjà au début de l’année, l’invasion de la Tchéco-Slovaquie rendait mon père soucieux. Depuis les accords de Munich il sentait que les alliés perdaient chaque jour du terrain, face à l’hégémonie hitlérienne. Je le voyais, penché sur son poste de TSF, hochant la tête. A l’usine, disait-il, les conversations vont bon train et le pessimisme l’emporte. On va vers la guerre !

Et puis ce fur l’invasion de la Pologne suivie, en ce Vendredi 1er septembre, de l’annonce de la mobilisation générale.

Le lendemain, samedi, les esprits étaient inquiets et dans chaque famille les hommes en état de porter les armes attendaient avec anxiété l’arrivée du facteur porteur de mauvaises nouvelles. Elles arrivèrent le Dimanche 3 septembre, répandues par la radio : A 11 heures l’Angleterre déclarait la guerre à l’Allemagne, suivie à 17 heures par la France. La guerre était déclarée. En fin de soirée le tocsin se mit à sonner, je l’entendis lugubre. On aurait dit qu’une chape de plomb s’était abattue sur le pays. Les gens parlaient à voix basse. Je me souviens d’avoir vu le lendemain matin, à la reprise du travail, passer les ouvriers de l’usine, le visage défait. Ma mère pleurait. C’est là que je me rendis compte qu’une chose très grave venait d’arriver.

Les jours suivants, les hommes partirent, la mort dans l’âme. Pourtant on leur disait que la guerre serait courte. A l’usine, beaucoup d’ouvriers étaient partis et d’autres avaient été maintenus, comme affectés spéciaux, car il fallait bien que l’économie du pays continue. D’autant que la maison Griffon était classée comme indispensable à l’approvisionnement des armées. Cette situation ne manquait pas de provoquer chez certains un sentiment de jalousie. Mais ceux qui restaient n’en étaient pas responsables. Les autorités avaient décidé du sort de chacun.

Durant la drôle de guerre j’ai vu fleurir sur les murs des affiches vantant la supériorité des alliés « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts » , disait une affiche placardée dans l’ancienne poste de la rue Nationale. Quelques temps plus tard une autre affiche demandait aux Français de récolter des métaux ferreux pour collaborer à la victoire « Avec votre ferraille nous forgerons l’acier victorieux » disait-elle ! Alors avec un camarade, nous avons réparé une petite remorque et faisant du porte à porte, ainsi que les dépotoirs, nous avons ramassé toute la ferraille que nous avons trouvée et nous avons pris la route de la gare où un dépôt officiel avait été constitué. A l’arrivée, on nous pesait la cargaison puis on nous remettait un bon, une sorte de reconnaissance nationale. Nous n’étions pas les sels à procéder de cette façon car le tas grossissait de jour en jour, pour partir ensuite, par wagon, pour un dépôt central régional.

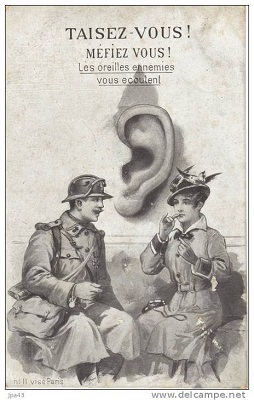

Chaque soir, mes parents et moi-même nous écoutions avidement les nouvelles. Mais chaque jour voyait se succéder les communiqués laconiques provenant du front. Soudain, dès le mois de Mai, le ton des affiches se mit à changer : « Taisez-vous, Méfiez-vous ! Les oreilles ennemies vous écoutent » . Sur l’affiche, on voyait un homme à la mine patibulaire, tendre l’oreille pour glaner les informations. On était au temps de la guerre des nerfs. On nous disait que la fameuse « Cinquième Colonne » était partout ; qu’il ne fallait pas ramasser bonbons ni stylons tombés par terre, car l’ennemi les avait piégés. C’était une véritable psychose. C’est à ce moment là que les réfugiés ont commencé à venir. Ils arrivaient du Nord de la France ; d’autres de Belgique, de Tamines et aussi de Quaregnon. Puis ce furent les parisiens. Tous furent peu à peu logés chez l’habitant. Nous hébergions, nous-mêmes une famille de réfugiés belges qui venaient de Quaregnon. Puis nous nous étions liés d’amitié avec une famille Rosemberg, originaire du XIIIème arrondissement de Paris. En raison des considérations confessionnelles, ils craignaient plus que les autres l’arrivée de l’ennemi. Par bonheur, ils ne furent pas inquiétés.

Chaque soir, mes parents et moi-même nous écoutions avidement les nouvelles. Mais chaque jour voyait se succéder les communiqués laconiques provenant du front. Soudain, dès le mois de Mai, le ton des affiches se mit à changer : « Taisez-vous, Méfiez-vous ! Les oreilles ennemies vous écoutent » . Sur l’affiche, on voyait un homme à la mine patibulaire, tendre l’oreille pour glaner les informations. On était au temps de la guerre des nerfs. On nous disait que la fameuse « Cinquième Colonne » était partout ; qu’il ne fallait pas ramasser bonbons ni stylons tombés par terre, car l’ennemi les avait piégés. C’était une véritable psychose. C’est à ce moment là que les réfugiés ont commencé à venir. Ils arrivaient du Nord de la France ; d’autres de Belgique, de Tamines et aussi de Quaregnon. Puis ce furent les parisiens. Tous furent peu à peu logés chez l’habitant. Nous hébergions, nous-mêmes une famille de réfugiés belges qui venaient de Quaregnon. Puis nous nous étions liés d’amitié avec une famille Rosemberg, originaire du XIIIème arrondissement de Paris. En raison des considérations confessionnelles, ils craignaient plus que les autres l’arrivée de l’ennemi. Par bonheur, ils ne furent pas inquiétés.

Au début de mars 1940, un avion anglais en difficulté s’abattit au-delà de la Sèvre, vraisemblablement dans la région de Tiffauges. Mais il avait auparavant survolé le bois du Couboureau, perdant en route une partie de son fuselage. Dès le lendemain, je me rendis dans le bois et, parmi les pièces métalliques éparses, je trouvai un menu en couleurs, d’un restaurant français de Londres, où le pilote s’était rendu peu avant son départ. Au verso quelques lignes en anglais d’une écriture difficile à déchiffrer. J’ai conservé précieusement ce document. D’autant que je n’ai jamais su si le pilote avait été sauvé.

Chaque jour apportait son lot de nouvelles désastreuses. L’avance ennemie se rapprochait. Puis ce fut la débâcle de l’armée. Dans la première quinzaine de juin, je vis arriver ces files de soldats, traînant la jambe, fatigués et démoralisés. Près de chez mes parents, un aspirant se lavait les pieds à la pompe. Toute hiérarchie avait disparue. Ils furent logés dans les bâtiments de l’usine. Dès le lendemain nous apprenions qu’une distribution de vêtements et d’objets militaires aurait lieu pour la population. L’intendance se débarrassait comme du lest de tous ses approvisionnements ! En effet, le lendemain matin les torfousiens s’attroupaient devant la maison de gardien appartenant à la Communauté, située sur la route Nationale menant à la Colonne. Le grand portail était ouvert et là, je vis des soldats juchés sur l’arrière de leur camion, distribuer couvertures, treillis, casques, bidons, gamelles, masques à gaz, etc. Bref, tout ce que l’armée possédait. Et tout le monde se précipitait pour attraper au vol quelques effets. C’était la fin ! Puis les soldats repartirent vers un autre destin.

Le 21 juin, alors que les ouvriers s’acheminaient vers l’usine, on vit arriver dans les airs avec un sifflement strident, des avions portant une cocarde tricolore. Ils firent un piquet et commencèrent à mitrailler. Aussitôt les ouvriers se couchèrent sur la route et mes parents m’amenèrent à toute vitesse dans un pré voisin où nous nous sommes étendus. Je vis les avions tournoyer, puis s’en aller en direction de la gare où ils disparurent. On nous dit ensuite qu’il s’agissait d’avions italiens.

Peu après on apprenait que des bombes avaient été lâchées dans la nature. Dans la journée je me rendis à la ferme de la Gautronnière et je vis dans un pré arrière le corps d’une bombe qui n’avait pas éclaté. Elle resta ainsi quelque temps jusqu’à ce que, une équipe de démineurs vint la récupérer.

L’OCCUPATION

Dans les heures qui suivirent, l’armée allemande arriva et avec elle un contingent de prisonniers français. On les parqua derrière les gilles de l’usine, tandis que les sentinelles ennemies vociféraient des ordres pour les empêcher de communiquer avec nous. Les allemands n’étaient cependant pas trop vindicatifs ; ils avaient à l’époque des ordres pour ne pas effrayer la population. Aussi, le lendemain matin, on nous informa que durant la nuit des français avaient pu s’échapper en sautant le mur, la surveillance n’étant pas hermétique.

Ce jour-là, les prisonniers restants repartirent vers une destination inconnue.

Alors commença la période d’’occupation. Les allemands avaient réquisitionné une partie de la maison où habitaient mes parents, obligeant les belges à partir. Et, dès le lendemain, deux soldats de l’armée ennemie occupaient les lieux. L’un d’entre eux était boulanger de son métier et l’autre charcutier. Ils m’interpellaient parfois en me disant « Ach ! Mauvaise guerre, nous soldats mobilisés, bientôt fini ! ». Ils ne se doutaient pas que quatre années encore les retiendraient hors de leurs foyers. Au début les soldats allemands avaient reçu comme consigne de pactiser avec la population. Mais tout le monde se méfiait, car des nouvelles inquiétantes circulaient sous le manteau. Mais ils ne commirent aucun acte délictueux dans notre quartier. Enfin, nos « clients obligés » nous quittèrent et la maison ne fut plus réquisitionnée par eux.

Ils revinrent à Torfou quelques mois plus tard. Chaque matin, en me rendant à l’école je voyais en passant les soldats allemands, en rangs serrés, faire l’exercice dans la cour de l’école laïque. Puis ils partaient en chantant ; des airs devenus tristement célèbres, tel le « Heili, heilo !... ».

Sur la place de l’église, la maison de maître appartenant à la famille de la Bretesche avait été réquisitionnée et servait de siège à la kommandantur. C’est là que nous allions faire tamponner nos « ausweis ». Sur le côté gauche, faisant l’angle avec la rue Saint Sauveur, le café était transformé en « Soldatenkino » (Cinéma du soldat). Une grande banderole signalait sa présence.

Le long du mur du presbytère, à l’entrée de la rue du Haut Bourg, une pompe à levier, encastrée dans le mur, était surmontée d’un écriteau « Nur trinkwasser » (eau non potable). A côté une affiche « Bekanntmachung » (avis à la population), du commandement allemand donnait ses ordres à la population.

Chaque soir nous écoutions la radio de Londres et même quelques voisins se joignaient à nous, avec précaution, pour ne pas attirer l’attention des occupants. Il faut aussi préciser qu’à une certaine heure le couvre-feu était obligatoire, sinon les patrouilles tiraient dans les fenêtres. Dans chaque maison les impostes étaient peintes en bleu, afin de ne pas laisser filtrer la lumière. Inutile de tenter de sortir après le couvre-feu : c’était à nos risques et périls.

Chaque soir nous écoutions la radio de Londres et même quelques voisins se joignaient à nous, avec précaution, pour ne pas attirer l’attention des occupants. Il faut aussi préciser qu’à une certaine heure le couvre-feu était obligatoire, sinon les patrouilles tiraient dans les fenêtres. Dans chaque maison les impostes étaient peintes en bleu, afin de ne pas laisser filtrer la lumière. Inutile de tenter de sortir après le couvre-feu : c’était à nos risques et périls.

En parlant de risques, il faut admettre que l’adolescence est parfois aveugle. Je m’explique : dès l’année 1942, à partir de la guerre germano-soviétique, je rédigeais, avec un camarade, un petit journal clandestin où, faisant de la résistance à notre manière, nous consignions scrupuleusement tous les progrès des alliés, en fonction des nouvelles que Londres nous diffusait. Nos parents n’en savaient rien, sinon, quel tracas pour eux, la peur de représailles les aurait conduit à supprimer notre clandestine activité. D’ailleurs, ce n’est que bien longtemps après la fin de la guerre que mon père, tombant sur des souvenirs m’appartenant, avait découvert cette correspondance compromettante !

LES SORTIES DOMINICALES

Mes vacances étaient souvent partagées ; un temps à l’île d’Yeu où résidait ma grand-mère et le reste à Torfou. La destinée de mon copain l’ayant appelé hors du pays, j’eus la chance de me lier d’amitié avec un autre camarade avec qui j’ai toujours eu beaucoup d’affinités.

Le dimanche matin, nous allions entendre la messe dans cette magnifique chapelle de la Communauté. Là, nous profitions de la qualité exceptionnelle des offices chantés en grégorien par les Sœurs, d’une manière admirable.

Comme tous les adolescents, nous n’étions pas sans remarquer les jeunes filles pensionnaires à la Communauté. Nous les voyions chaque dimanche passer en groupe, sur la route de Tiffauges, sous la surveillance sans faille d’une sœur attitrée et nous lancions parfois des œillades à celles que nous remarquions, sans éveiller les soupçons de la surveillante. Et nous fantasmions, forgeant dans nos têtes d’impossibles romans !. Certains de nos camarades qui fréquentaient les messes à la Communauté lorgnaient, eux aussi, sur ces charmantes pensionnaires, qui siégeaient dans la chapelle toujours aux mêmes places. Je me suis même laissé dire que d’innocentes déclarations enflammées auraient atterri dans quelque missel bien ciblé, mais cela est peut-être dû à mon imagination.

Nous avions aussi d’excellentes relations avec les jeunes de l’institution « les enfants nantais », venus se réfugier à Torfou. Aussi le dimanche, nous sortions avec deux d’entre eux pour faire de longues ballades.

LA VIE COURANTE SOUS L’OCCUPATION

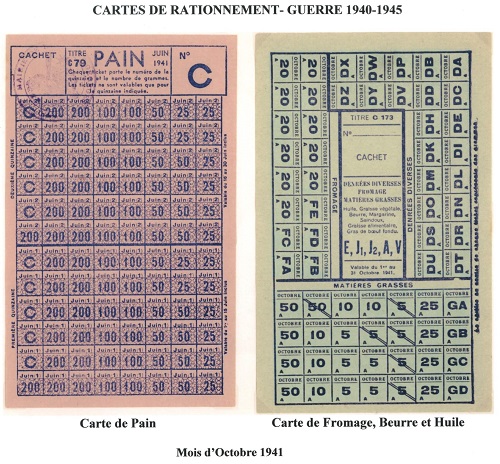

Au début de la guerre nous ne souffrions pas du rationnement quoique, dans certaines villes, des mesures de restriction, issues du décret du 29 février 1940, étaient envisagées. Mais à partir du décret du 23 septembre, avec la mise en circulation des cartes de rationnement en pain et en viande , les difficultés ont commencé à se faire sentir. Puis nous avons eu des bons de chaussures, de tissu, etc. On faisait à l’époque des chaussures à la semelle de bois. Une année, nous sommes partis, ma mère et moi, à pied par la route de Roussay, jusqu’à Saint Macaire chercher une paire de chaussures dans une fabrique compatissante. Et nous sommes revenus dans le courant de l’après-midi par le même chemin !! Il faut préciser que ma mère ne savait pas monter à bicyclette, et mon père étant au travail, cela compliquait les choses. Nous allions aussi dans une ferme des environs, voir une vieille tante, avare, qui préférait vendre son beurre et sa viande de porc aux cheminots normands qui venaient avec leurs billets SNCF gratuits pratiquer le « marché noir », plutôt que de servir, contre paiement plus modeste, sa famille. Il fallait alors faire vibrer la corde familiale et déployer des trésors d’ingéniosité pour la convaincre d’ouvrir sa réserve ! Aussi, ma mère résolvait tant bien que mal ses problèmes en confectionnant-elle quelques « ersatz » de beurre avec de la farine et de savon avec de la soude caustique.

Au début de la guerre nous ne souffrions pas du rationnement quoique, dans certaines villes, des mesures de restriction, issues du décret du 29 février 1940, étaient envisagées. Mais à partir du décret du 23 septembre, avec la mise en circulation des cartes de rationnement en pain et en viande , les difficultés ont commencé à se faire sentir. Puis nous avons eu des bons de chaussures, de tissu, etc. On faisait à l’époque des chaussures à la semelle de bois. Une année, nous sommes partis, ma mère et moi, à pied par la route de Roussay, jusqu’à Saint Macaire chercher une paire de chaussures dans une fabrique compatissante. Et nous sommes revenus dans le courant de l’après-midi par le même chemin !! Il faut préciser que ma mère ne savait pas monter à bicyclette, et mon père étant au travail, cela compliquait les choses. Nous allions aussi dans une ferme des environs, voir une vieille tante, avare, qui préférait vendre son beurre et sa viande de porc aux cheminots normands qui venaient avec leurs billets SNCF gratuits pratiquer le « marché noir », plutôt que de servir, contre paiement plus modeste, sa famille. Il fallait alors faire vibrer la corde familiale et déployer des trésors d’ingéniosité pour la convaincre d’ouvrir sa réserve ! Aussi, ma mère résolvait tant bien que mal ses problèmes en confectionnant-elle quelques « ersatz » de beurre avec de la farine et de savon avec de la soude caustique.

Vers 1943/44 nous ne trouvions, chez le boulanger, que du pain de maïs tout jaune ou du pain de son. J’au même vu, chez l’épicier du fromage à 0% de matière grasse.

Afin de pouvoir confectionner de temps en temps une pâtisserie, mes parents m’envoyaient glaner des grains de blé dans les champs fraîchement moissonnés. En faisant plusieurs champs nous arrivions à nous constituer de quoi remplir un sac que mon père allait, avec son vélo, livrer à un moulin de la Sèvre, pour obtenir en échange un peu de farine.

Rouler à vélo à l’époque, c’était aussi s’assurer de la longévité des pneus. Certains roulaient avec des pneus pleins et d’autres, ingénieux, entouraient les jantes d’une armature de bouchon de liège, serrés. Ingéniosité de courte durée, c’est peu dire les chaussures elles aussi étaient à semelle de bois.

LA VIE RELIGIEUSE

Elle continuait, malgré tout. Et l’on se serrait les coudes, car les temps étaient durs et l’issue des combats incertaine. Aussi les offices étaient-ils très fréquentés. Nous vîmes passer plusieurs prédicateurs, dont le célèbre Abbé Dom Sortais Supérieur de la Trappe de Bellefontaine . Ses sermons, très écoutés, contenaient toujours, habilement camouflés, de l’espoir, assorti d’allusions qui ne faisaient aucun doute quant à ses sentiments envers l’occupant. Je me souviens aussi du passage de Notre-Dame de Boulogne, portée à bras par les hommes et qui fut entourée d’une grande ferveur.

Pendant la guerre des prophéties circulaient. La plus célèbre était celle de Sainte Odile, qui promettait à l’ennemi les plus violents tracas et qui entretenait chez nous l’espoir auquel chacun tentait de s’accrocher.

LES TRACTS ALLIES

Le 29 juin 1942, alors que la guerre était à son point culminant, le ciel de Torfou fut survolé à haute altitude, par des avions alliés qui lançaient des tracts. J’ai pu à l’époque, en récupérer au village de la Petitière. Ces tracts nous montraient l’effort des alliés pour la poursuite de la guerre et de nombreuses photographies illustraient les documents lancés à notre intention. Ces tracts, je les conserve précieusement.

LES BOMBARDEMENTS AERIENS

Nous suivions, bien entendu, à la BBC, le récit les attaques alliées qui faisaient, malheureusement dans la population, de nombreuses victimes innocentes. Et certains soirs de 1943, il nous fut donné d’apercevoir à l’horizon les lueurs des incendies et d’entendre le bruit sourd des bombes qui tombaient sur les cités bretonnes. Le raid sur Saint-Nazaire, les terribles bombardements de Nantes et de la base sous-marine de Lorient sont encore présents dans ma mémoire ! Mais nous gardions en nous l’espoir que ces sacrifices ne seraient pas vains.

LA LIBERATION

Plus la guerre s’avançait, plus nous étions attentifs aux déroulements des opérations que nous contait la radio de Londres. Dans le pays, la résistance s’organisait et portait de rudes coups à l’occupant. Au-delà des mers, les discours du Général de Gaulle nous montraient que la France était présente outre-manche, attendant le moment propice pour participer à notre libération.

Plus la guerre s’avançait, plus nous étions attentifs aux déroulements des opérations que nous contait la radio de Londres. Dans le pays, la résistance s’organisait et portait de rudes coups à l’occupant. Au-delà des mers, les discours du Général de Gaulle nous montraient que la France était présente outre-manche, attendant le moment propice pour participer à notre libération.

1943 : La France était maintenant totalement occupée par l’ennemi, mais dans ses rangs l’optimisme des premiers temps avait disparu. L’axe subissait chaque jour de terribles revers. La campagne d’Italie battait son plein et en Russie, Stalingrad était tombée. En A.F.N. flottaient les couleurs de la France. Un immense espoir naissant dans nos cœurs.

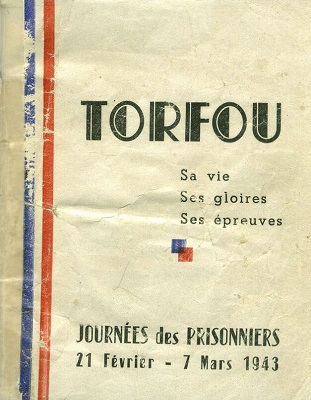

Pourtant, notre pensée allait souvent vers nos prisonniers en Allemagne et aussi envers ceux qui avaient été réquisitionnés pour le travail forcé. Aussi avions nous décidé de consacrer deux journées, les 21 février et 7 mars 1943, dites « journées des prisonniers » à nous recueillir, à collecter des fonds pour venir en aide à nos soixante dix prisonniers et à célébrer des offices à leur intention. C’est à cette occasion que l’on édita un petit opuscule intitulé « Torfou, sa vie, ses épreuves » et signé : J.SUIS, dont je possède un exemplaire. Petit livret dans lequel, sous la forme d’une supplique au ciel, on célèbre la vitalité de la commune et on sollicite la générosité de tous.

Puis vint le salut. En ce 6 juin 1944 la radio de Londres nous l’annonçait : ils avaient débarqué ! Alors un immense espoir nous saisit. Je voyais le sourire inonder le visage de mes parents. A Paris, le collaborateurs se faisaient moins voyants, essayant de se dédouaner d’un futur et probable mauvais sort. A Torfou les troupes d’occupation se faisaient moins arrogantes, du moins chez le soldat moyen : les officiers faisant encore semblant de croire au miracle.

25 Août 1944 : Paris venait de tomber. Les Canadiens avaient libéré l’île d’Yeu. Dans nos régions les allemands faisaient leurs préparatifs de repli.

Le 30 août, ils quittèrent le bourg de Torfou, non sans avoir fait sauter le viaduc de chemin de fer. Je me souviens de ce bruit sourd, entendu en fin d’après-midi. Nous nous précipitâmes dès que nous pûmes pour voir cet amas de pierres et de poussière, avec les rails en suspension au dessus du vide. Quel triste tableau !

Dès le départ des occupants, l’approche des alliés étant signalée, les drapeaux tricolores commencèrent à garnir les façades des maisons du bourg et des voitures des environs arrivèrent, avec à leur bord des hommes arborant des brassards FFI. Aussitôt je vis surgir quelques Torfousiens arborant les mêmes insignes distinctifs de la résistance.

Pourtant, quelques heures plus tard, le bruit courut qu’une estafette allemande était revenue dans la région. Aussitôt les drapeaux se retirèrent dans leur demeure. Mais ce n’était qu’une fausse alerte. Les insignes reparurent alors dès l’alerte terminée.

En ce 30 août, Torfou fêtait sa libération. Alors que la liesse était générale on nous apprenait soudain qu’un de nos compatriotes venait de sauter sur une mine, avec un lieutenant, à l’entrée du chemin menant à la Frogerie. Je m’y rendis aussitôt avec quelques adultes sur les lieux où la catastrophe s’était produite ; je vis horrifié, ce pauvre Rafflegeau étendu, la poitrine défoncée. C’était la première fois qu’il m’était donné de voir un tel spectacle. Je crois qu’il restera marqué jusqu’au bout dans mes souvenirs. Ils furent enterrés dès le lendemain.

Peu à peu avec la liberté retrouvée, oubliant les malheurs passés, les Torfousiens s’adonnèrent à la joie d’être libérés. La radio diffusait des airs patriotiques et de nouvelles chansons adaptées à la circonstance «Fleur de Paris », « It’s a long way to tipperary » égayaient nos cœurs. On sentait un nouveau souffle passer sur notre pays.

Au début de septembre les américains, de passage à Torfou, s’arrêtèrent pour une courte halte. Pactisant avec la population, ils distribuèrent chewing-gum et cigarettes pour la plus grande joie de tous.

Et puis arriva ce régiment français de Normandie. Dès leur venue les soldats se mêlèrent à la population et animèrent les soirées locales. Deux d’entre eux, dont l’un s’appelait Carpentier, logeaient chez mes parents.

Chaque soir, les Torfousiens se retrouvaient sur la place de l’église où, juchés sur la petite tribune de pierre, les militaires mélomanes se succédaient, faisant chanter la foule en liesse. C’est à cette occasion qu’est née la célèbre chanson « Ma Torfousienne . . . »

1945 L’Allemagne venait de capituler ! A cette occasion tout le pays avait pavoisé. Avec ma sœur et la mère nous avions confectionné des petits pavillons peints aux couleurs des pays alliés et nous les avions suspendus à un grand mât que nous avions planté. Et tous ces petits drapeaux flottaient au vent, témoignant aux yeux des alliés notre reconnaissance.

Avec le printemps 1945 ce fut le retour des prisonniers. Ils arrivèrent, individuellement ou par petits groupes, dans le pays. Et c’était à chaque fois la fête. Portés en triomphe jusqu’au monument aux morts du calvaire, on les aimait, on les glorifiait ; leurs épouses avaient le visage inondé de pleurs et de joie, tandis que d’autres, anxieuses, attendaient avec hâte le retour de leur mari, encore à l’étranger.

Les jours suivants, ils étaient invités, de famille en famille, racontant sans cesse quelques anecdotes de leur captivité. Et puis le dernier prisonnier rentra. D’autres, hélas, n’étaient pas revenus. Mais il fallait regarder de l’avant. La vie reprenait ses droits.

Ainsi, après ces années d’épreuves, Torfou reprit à vivre encore comme autrefois. Nombreux ceux qui se souviennent encore de ces séances théâtrales si renommées, qui faisaient la joie de nos soirées d’hiver. Elles se déroulaient dans la salle municipale appelée « La Société ». Mon père et moi-même y avons joué. Tant de belles œuvres telles que « Rouget le braconnier », « Le Bossu ou le Petit Parisien » ! Et cette magnifique pièce intitulée « La Fleur merveilleuse », qui eut tant de succès en 1945 ! Je possède quelques photos prises sur scène lors des représentations.

VERS L’AVENIR

Depuis cette époque, cinquante neuf années se sont écoulées. La vie a changé. Il en est ainsi après chaque guerre. De nos jours le modernisme l’emporte sur le passé. Mais il nous importe de ne pas oublier l’héritage qui nous a été légué par nos anciens et de rappeler de quelle façon ils ont vécu. Ne dira-t-on pas, dans cinquante ans d’ici, que ce qui se passe de nos jours était « ringard » ? Si les générations qui nous ont précédés avaient raisonné ainsi, nous n’aurions plus d’histoire. A nous de la préserver.